À la Renaissance, la blondeur s’impose comme un idéal dans les cités italiennes.

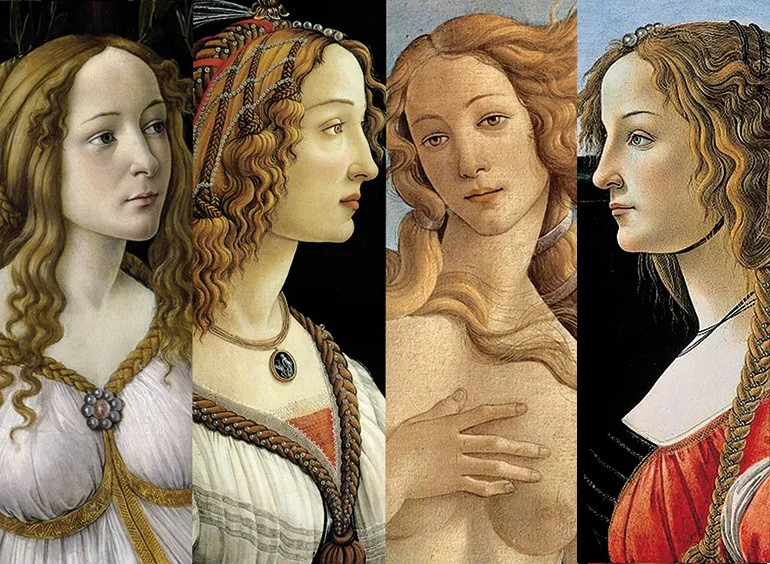

Sandro Botticelli, mort le 17 mai 1510, en fait l’un des motifs récurrents de son œuvre, entre rousses vénitiennes et chevelures dorées.

Derrière l’idéal, des usages et des tensions. Fil 🧵

Sandro Botticelli, mort le 17 mai 1510, en fait l’un des motifs récurrents de son œuvre, entre rousses vénitiennes et chevelures dorées.

Derrière l’idéal, des usages et des tensions. Fil 🧵

Comments

Au XVe siècle, dans les cités-États italiennes, les portraits féminins présentent souvent des chevelures dorées. Ce n’est pas seulement le regard des peintres : c’est une tendance sociale forte.

Pour se conformer à l’idéal dominant, beaucoup ont recours à des teintures, des mordants ou des lavements capillaires à base de plantes, de citron… voire d’urine.

Considérée comme la plus belle femme de Florence, elle inspire Botticelli pour ses Vénus et ses Madones.

Elle incarne l’idéal de beauté : peau pâle, chevelure blonde aux reflets cuivrés.

Le « blond vénitien », un mélange entre blond et roux, devient très à la mode. On le retrouve chez Giorgione, Titien ou Véronèse. Mais cette esthétique ne plaît pas à tout le monde.

Trop sensuel, trop proche de l’image de Marie Madeleine : le blond vénitien est jugé provocant.

Un contraste net avec la vertu associée à la Vierge Marie.

« Depuis l’Antiquité, le blond est perçu comme synonyme de beauté et de féminité [...] Aux heures où le soleil est le plus fort, les femmes s’exposent, les cheveux enduits d’élixirs, pour obtenir la teinte désirée.»